واجه الرئيس عبد ربه منصور هادي الكثير من التحديات خلال عقد من الزمن، حكم خلاله اليمن، بينما كان يجب ألا يستمر حكمه أكثر من عامين: عانى من تركة دولة ضعيفة وشبه فاشلة، وعملية انتقالية غير متجانسة قادتها الأمم المتحدة، وأطماع إيران والخارج التخريبية في اليمن، وجوار شديد الحساسية من "الربيع العربي"، خاصة في خاصرته الجنوبية، وجماعات مسلحة، ورئيس سابق لم يستسغ دور أو لقب "سابق"، وجماعة طائفية مسلحة ذات طابع انقلابي ومغامراتي (الحوثيون) دفعت البلد إلى الهاوية... وبالطبع وأصعب من ذلك كله نخبة سياسية انتهازية، وقادة أحزاب ريعيين وفاسدين لم يشهد اليمن في تاريخه القديم والجديد أبشع وأسوأ منهم.

مع هذا كله، كان العامل الأكبر غير المرئي على رادار المتابعين - الذي انتهى بالرئيس رجلاً منبوذاً ووحيداً وانتهى باليمن مكْسراً - هو في الواقع أبناء الرئيس هادي. فبمجرد صعوده للسلطة أصابته لوثة ولعنة يتشاركها العديد ممن حكموا اليمن والعالم العربي قبله وأدت في النهاية إلى فقدانهم البوصلة ودفع بلدانهم نحو الجحيم، وفي أحيان كثيرة المس بحياتهم المباشرة.

هذه اللوثة أو لعنة الأبناء والأصهار تظهر عادة عندما يخلط الحاكم بين كونه الأب وكونه الرئيس في التعامل مع أبنائه، فيصل الفساد الى مستوىً لا قعر له، وذلك عند قيامهم بمهام وممارسة صلاحيات غير دستورية وغير قانونية. العبث باسم الأب - وإن كانت آثاره تمتد إلى الشعب مباشرة - وصل أحياناً إلى درجة إصدار الأبناء قرارات باسم الأب دون علمه، بما يعكسه ذلك من درجة نفوذهم ودرجة الغفلة التي أصابت الرئيس/الوالد. يضاف إلى هذه القائمة من فعائل أبناء الزعماء، سلوكهم الشخصي المصبوغ بغرور منفلت يوظف سلطة الأب ضد العامة، وحتى ضد مسؤولي الدولة الذين تتجاوز خبراتهم في مؤسساتهم أعمار هؤلاء الأبناء.

جلال وناصر

بشكل عام، وعلى عكس مسؤولين آخرين، لم يكن لأبناء الرئيس هادي حين كان في منصب نائب الرئيس لمدة 17 عاماً، أي دور واضح أو معلن أو حتى تصرفات مزعجة لعموم اليمنيين. لم يكن الكثيرون يعرفون حتى أسماءهم على الرغم من أنّ جلال كان وكيلاً لوزارة شؤون المغتربين (منصب رمزي وغير مهم في أولويات بيروقراطية صالح)، فأقصى ما ظهر أن الأب كان شريكاً في كلية طبية سماها باسم نجله ناصر، (كلية الناصر). ولكن حتى هذه المعلومة الأخيرة، أو مجرد أنّ له نجل اسمه ناصر، لم يعرفها عموم الناس إلا بعد فترة من ترؤس هادي.

ثم ما لبث أن ازدهر دور الأولاد وامتدت أياديهم.

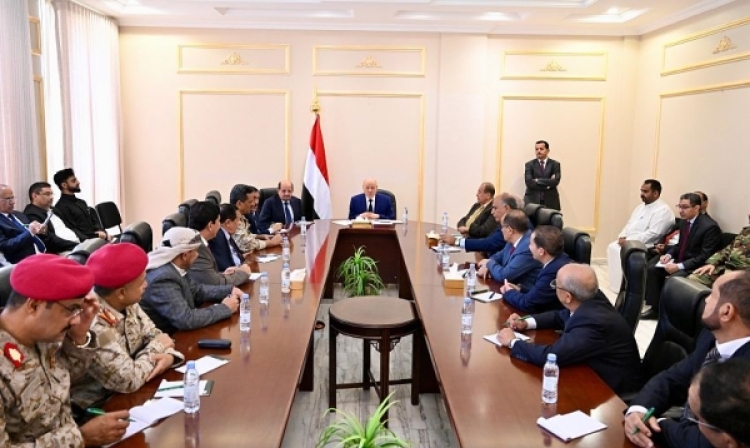

لم يكد العام الثاني من حكم هادي يبدأ، إلا وقد أصبح الساسة والنخب وحتى العامة يتداولون جهاراً الأدوار المختلفة لأبنائه، وأصبح المرء يسمع سياسياً أو مسؤولاً يمنياً يقول لآخر من باب النصيحة: "شوف جلال"، أو يتحدث - من باب البشارة - "شفت جلال". بدأ جلال بلعب دور حافظ أسرار أبيه وبوصلته السياسية وراح يدعو السياسيين والمسؤولين ويعدهم بالمال والمناصب إن عملوا معه. تدريجياً ، تحولت قرارات هادي إلى مربع أو بالأحرى الى "متجر جلال لبيع القرارات" التي يوقعها والده دون استخدام عينيه ربما.

أصبح جلال في ليلة وضحاها تاجراً كبيراً وشريكاً للكثير من التجار الذين استثمروا له أمواله الآخذة في الازدياد، وأحياناً لا يحتاج جلال إلى المال لتأسيس شراكة مع أحدهم، بل تكون الشراكة مقابل منحه نصيبه من العقود والصفقات التي يمررها لهم. ويقول تعبير ساخر لأحد معارف جلال حينها: "إقرأ كتاب كيف تصبح أحمد علي عبد الله صالح في 3 أيام"، في إشارة إلى هوسه بنهج ابن الرئيس السابق الذي حاول والده أن ينصّبه خليفة له، فكان الثمن ثورة شعبية عارمة قذفت به وبابنه خارج السلطة.

تدريجياً، فقد الرئيس هادي بوصلته السياسية، كما غلبت عاطفة الأب وثقته على حكمته وخبرته في الدولة، وتجاوز اعتماده على أبنائه درجة اعتماده على الدولة ومؤسساتها وكوادرها. وهو بذا أهان كرامة عموم اليمنيين الذين ثاروا للتو على سلفه، وتصرف وكأن مواطنيه مزرعة مواشٍ. استمر الأب في تمكين الأبناء من ملفات مالية وعسكرية وسياسية متعددة، وازداد بالتوازي نفور الناس منه، خاصة وقد ساهمت قدرات أبنائه العقلية المتدنية وحساسيتهم المنخفضة إجمالاً - كعموم أبناء الزعماء- من فداحة ذلك. وبالطبع، لم يكن هناك أي إطار لمحاسبة أبناء الرئيس على الرغم من أن روائح ممارساتهم وصلت حتى مجلة "فورين بوليسي" التي نشرت مقالاً عن جلال هادي أواخر 2014، وصفته فيه بـ "الثقب الأسود" الذي وصل الأمر به إلى نهب أموال تعويضات الضرر للجنوبيين التي تبرعت بها دولة قطر لدعم العملية الانتقالية في اليمن بعد مخرجات "مؤتمر الحوار الوطني".

بعد فرار الرئيس هادي إلى عدن (شباط/ فبراير 2015) ولاحقاً إلى السعودية (آذار/ مارس 2015)، ازدهر دور جلال ونمت فرصه أكثر. وانضم للمشهد بشكل أقوى شقيقه ناصر. فمثلما عمل الرئيس الأسبق صالح تماماً، كان هادي قد أسس لابنه ناصر قوات سماها "قوات الحماية الرئاسية" (نسخة سمجة حتى في الاسم من قوات أحمد صالح "الحرس الجمهوري"، وكان قد شكّلها لحماية الرئاسة، التي هي في الرياض أصلاً!!). وكان دور ناصر قد نما لدرجة أصبح فيها يعيِّن وزير الداخلية ووزير الدفاع في آن معاً ويتحكم فيهما.

جمع ناصر كل القوات العسكرية جنوباً في يده ليخوض بها صراعات وثارات والده المناطقية (أبين مع لحج والضالع)، وأصبح يصدر الأوامر ويتحكم بميزانيات مفتوحة ويقيل مسؤولين عسكريين أو يعينهم. حتى معركة عدن التي سقطت فيها المدينة لصالح قوات "الانتقالي"، فقد كانت القوات التي فرت بعد هزيمتها هي قوات ناصر هادي. ولأنها "شغل عيال" وليست عملاً مؤسساتياً، فقد تهاوت خلال ساعات على الرغم من المبالغ الخيالية التي كانت تعتمد كموازنة لها.

بالمقابل، استمر جلال في الأعمال التجارية، وجنى ثروة طائلة من منح التصاريح للسفن النفطية الداخلة إلى البلاد خلال سنين الحرب، مستغلاً الحصار الذي فرضه "التحالف العربي" بقيادة السعودية والإمارات على اليمن. وفي مفارقة شديدة الدلالة، فالمرات القليلة التي استطاعت فيها إيران إدخال شحنات نفط للحوثيين، كانت عبر هذه التصاريح التي كان يديرها نجل الرئيس الفاسد والذي لم يكن يعنيه شيء، ما دام نصيبه من تلك السفن يصل إليه عبر سماسرة.

تدهورت صحة الرئيس تدريجياً، واختفى حتى عن رجال دولته، ولم يعد يتحدث لأحد بقرارات مهمة إلا عبر ناصر. كان العديد من كبار المسؤولين اليمنيين ينتظرون أشهراً لمقابلة الرئيس، وحينما يحصلون على موعد يعتقدونه مع الرئيس ويدخلون قصره في الرياض، تكون المفاجأة أنّ الموعد مع ناصر وليس مع هادي. أصبح ناصر وجهة كل فاسد وفاشل. حينما لم يستطع أي وزير أو رئيس وزراء التعامل مع فساد المحافظات النفطية أو ضبطها، كان ذلك في الأغلب لأنّ قادتها وقادة المؤسسات النفطية فيها تحديداً على علاقة مباشرة بناصر، ويسلّمونه نصيبه من عائدات فسادهم ليحميهم من كل سؤال ومساءلة، سواء جاء عبر النيابة أو بقرار جمهوري بإقالتهم / محاسبتهم من والده المغيّب بالأساس.

هكذا كان كل ما يحتاجه المرء أو أي مسؤول هو رقم ناصر ليفعل ما يشاء. وقد عطل في أحيانٍ كثيرة مقاولات أو صفقات أو قرارات، فقط لأنه لم يحصل على نصيبه منها مقدماً. قال مسؤول سعودي كبير في الملف اليمني: "هذا الرجل ( ناصر) لا يعرف حتى كيف يسرق"، وهو يتذمر من سلوكه وغبائه معاً، بعد أن عطّل لأكثر من عام تنفيذ اتفاق الرياض بإصراره على فرض أسماء وزيري الداخلية والدفاع وفق رغبته.

لم يتوقف الأمرعند هذا الحد. فسلطة الابن باسم الأب تجاوزت حدود مؤسسات الدولة والجيش وانعكست حتى على سلوكه الشخصي. وبعد كل ذلك العبث في الشأن العام. تطورت سلوكيات ونزوات ناصر لدرجة غير معقولة، لتصبح حتى مشكلة لمضيفيه وجيرانه في الحي والقصر في الرياض. وقد نفذ صبر السعوديين لدرجة أنهم اشتكوه لوالده أكثر من مرة، بل أنهم - بسبب تصرفات نجله - طلبوا من الرئيس هادي مغادرة الرياض ذات مرة لولا استنجاده بالملك شخصياً للسماح له ولأسرته بالبقاء.

وذات مرة، دفعت السعودية أموالاً طائلة لدولة غربية حليفة في محاولة لتصميم دورة مكافحة إرهاب وهمية لابن الرئيس، فقط لكي يغادر المملكة ولو لفترة. وقبل يومين تماماً من عزل والده، ظهر ناصر هادي في أحد مجالس العزاء بالرياض وهو يمضغ القات (نبتة يمضغها اليمنيون وتعتبر مُجرّمة بشدة في السعودية)، أمام الكاميرات وبكل صلافة وعدم لياقة أو حتى احترام للدولة التي يعيش فيها وقوانينها. مشهدٌ يجعل من المشهد الأرعن لأحمد علي صالح وهو يعقد اجتماعاً بينما يرتدي النظارة الشمسية داخل غرفة الاجتماع، أيام حكم أبيه مطلع الألفية الثالثة، عادياً بالمقارنة، وإن كانا يوحيان بالسلوك نفسه لابن الرئيس المغوي بالسلطة، فاقد اللياقة بشكل فاضح.

تعميم النموذج والتطبيع معه

لم يكن هادي وحيداً في هذا التوجه نحو تمكين ورعاية الأبناء، كما لم يكن وحيداً في نكبته بسبب ذلك. كان صالح قد بدأ بتعميم السلوك على أبناء المسؤولين في جيله لكي يمرر ويبرر فكرة توريث ابنه هو ويُسكِت النخب السياسية وأبناءها حينها. لكن عهد هادي كان حقبة ازدهار هذا السلوك والتطبيع الشامل ليشمل عموم الطبقة السياسية والمسؤولين الحكوميين والوزراء والعسكريين والمحافظين والنواب وتقريباً كل من له صلة بالشأن العام.

في الثمانينات والتسعينات الفائتتين، وباستثناء المشايخ الذين يورثون مشيختهم سلالياً (بعد تفشي هذا التقليد كظاهرة، خلافاً للأعراف القبلية التي تقوم على مبايعة أفراد القبيلة شيخاً يختارونه هم بعد وفاة الشيخ)، كانت الشخصية العامة اليمنية تشعر بالخجل وتحاول إخفاء الأمر، حينما يكون أحدهم رئيس مؤسسة ما، وفي الوقت نفسه يكون أحد أبنائه أو أقاربه موظفاً فيها. بل إنّ كثيرين منهم كانوا يحرصون على ألاّ يكون مدير مكتبه من المحافظة نفسها التي قدم منها.

وقبل أن "يذهب الحياء من الناس" كما يُقال، كان حتى اليمني العادي يتحرج من اصطحاب نجله معه إلى حفل زفاف في الأرياف التي تُقدّم وجبة الغداء لضيوف الأعراس، على الرغم من أنّ الضيف مرحب به في الأعراس والأعراف اليمنية. ومع تدشين هادي لتدليع الأبناء بصفته طبيعياً، تعمم هذا السلوك على المستوى الرسمي في أوساط قادة الأحزاب وكبار مسؤولي الدولة كالبرلمانيين والوزراء، وأصبحت تراهم في اجتماعات رسمية مع أبنائهم، وقد يعينونهم في مناصب مختلفة داخل مؤسساتهم. ومن كان عقيماً أو لا يزال أبناؤه صغار السن، استبدل الابن إما بأخيه أو حتى بزوج ابنته. وفاقم من سطوة الأمر حقيقة أنّ هذه النخب الريعية لا تملك أصلاً هي أو أبناؤها القدرات أو المؤهلات المهنية لشغل مناصبها أو العمل بأي مكان أو أسلوب شريف. ومن النادر تقريباً أن يستطيع مسؤول حكومي يمني الحصول على وظيفة في قطاع خاص بعد مغادرته منصبه، لأنه ببساطة غير مؤهل والقطاع الخاص على عكس القطاع الحكومي لا يقبل المتردية والنطيحة.

على أنّ الطامة الكبرى جاءت من النخب الجديدة التي صعدت بفضل ثورة 2011 المناهضة للتوريث السياسي بكافة أشكاله. ولم يقتصر جرم هؤلاء على تزيين المعادلة السياسية للرئيس وغيره والقبول بأبنائه أو التعامل معهم وتملقهم والدفاع عنهم والانخراط في سياقاتهم السياسية التوريثية، بل إنهم وجدوا مساحة آمنة للتعلم من الرئيس نفسه وقاموا بتوريث/تمكين أبنائهم وأقاربهم بأشكال مختلفة.

لم يعمِ الأولاد بصيرة هادي فحسب، بل أعموا من قبله صالح. يصف الكثير من رجال صالح انحدار حكمه في آخر سنينه وانفضاضهم عنه بجملة واحدة: "العيال كبرت". إذ أصبح صالح لا يسمع إلا لأبنائه وأبناء إخوته. وأصبحوا، بكل تجاربهم القصيرة وغير الناضجة، وسلوكهم الشخصي الجامح، أكبر مشكلة لا يريد صالح حلها، بل لا يستطيع التخلص منها. وقد أربك ذلك أيضاً تركيبة السلطة التي عاش صالح عليها مع مجموعة من أقرب حلفائه الذين رأوه فجأة يُعد البلاد لابنه ضداً من تفاهماتهم وتحالفاتهم الشخصية والقديمة.

وفي السياق نفسه يمكن أن يشير المرء لإرث الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، شيخ مشائخ اليمن وصانع الرؤساء كما كان يشار إليه، وحليف السعودية الأهم في البلاد، وكذلك خصمه ونظيره زعيم قبائل بكيل الشيخ ناجي الشائف. ترك الأحمر والشائف على سبيل المثال عشرات من الأبناء تقاسموا إعادة تعريف سمعتهم وأصبح أغلبهم نموذجاً يستحضره الآباء لأبنائهم في موائد الطعام "مش أنت من عيال الأحمر/ الشايف " حين يسيء أحدهم التصرف أو يتنمر على آخر.

... وكذلك عربيا وإسلامياً!

لم يكن الساسة اليمنيون الوحيدين الذين أعماهم وأنهاهم أبناؤهم وأصهارهم، وإن بتفاصيل مختلفة. حيث يمكن للمرء تتبع مسارات ونهايات مشابهة، أبطالها ومخرجوها الأبناء دائماً، كحالة جمال وعلاء مبارك في مصر، وعدي وقصي صدام حسين في العراق، وسيف الإسلام القذافي في ليبيا، وآخرون تشاركوا أيضاً جزئية أنّ بلدانهم كانت جمهوريات وليست حتى ملكيات كباقي الدول الواضحة في هويتها وتشكيلاتها الوراثية.

وبينما قد يعتقد المرء أنه قد يجد خلاصاً - للأوطان والزعماء في آن معاً - من هذا السم المتعلق بثنائية الآباء/ الأبناء ومناصبهم، بالمقترح الذهبي: جعل من شروط الزعامة في العالم العربي أن يكون المؤهل لمنصب عام لا يوجد لديه أبناء! إلا أنّ ذلك ليس كافياَ كما يخبرنا لبنان وتونس وتركيا بذلك جيداً. فأسوأ من الأبناء هم عادة الأصهار، أزواج البنات، كما في حالة جبران باسيل في لبنان اليوم، وأصهار بن علي في تونس قبل "ثورة الياسمين"، وصهر أردوغان في تركيا الذي عاث بالبنوك والأموال التركية فساداً وغسيلاً. ولا تقتصر عملية استغلال الأب / الزعيم بل والإساءة إليه على فترات حكمه حصراً بل قد تتعدى ذلك لتشمل أيضاً الإساءة له بأن يصبح الخليفة نسخة أكثر مسخاً منه، لدرجه تكسب الأب اللوم والشتائم حتى بعد وفاته، كما في حالة سعد الحريري ووليد جنبلاط بلبنان، لتسمع اللبنانيين يمدحون آباءهم كمدخل لشتم أبنائهم كورثة لهم. ومثلهم بشار الأسد في سوريا، وحتى في حالة الأصهار كما في آصف شوكت في سوريا أيضاً.

تعقيدات اجتماعية تفاقم الكارثة

بشكل عام، يُعدّ الأبناء مشكلة ونقطة ضعف عالمية إنسانية عابرة للمناطق والدول والزعامات. إذ مثلت علاقة هنتر بايدن الملتبسة بشركة نفط أوكرانية واستخدامه لنفوذ أبيه (حينما كان نائباً للرئيس) واحدة من أكبر تحديات بايدن الانتخابية للوصول إلى البيت الأبيض. كما نافس ترامب الزعماء العرب والمسلمين بتعيينه ابنته وصهره في مواقع حساسة في البيت الأبيض بمجرد وصوله إلى الرئاسة. وقد يكون الإنسان عادة مستقيماً صارماً وشجاعا مقداماً حتى يصبح أباَ فتضعف فيه أمور وسمات كثيرة.

إلا أنّ المشكلة المتعلقة بالآباء والأبناء والأصهار في منطقتنا تتجاوز بفداحتها أي مكان آخر في العالم، وذلك لأسباب عديدة، لعل أكثرها تعقيداً هي الطبيعة المحافظة للأسر والمجتمعات. إذ مهما كانت درجة قرب فريق أو مستشار أو حتى مساعد خاص لأيّ زعيم، فإنّه حتماً لن يستطيع أن يقترب من الزعيم أو يمتلك أذنه أو عقله بأيّ مستوى مقارب لأبنائه، ذلك أنّه في نهاية المطاف يستطيع الابن أو زوج البنت - على عكس المساعد أو مدير المكتب أو المستشار أو حتى الأخ - الوصول للأب في أكثر لحظاته حميمية، كونه يستطيع الولوج حتى إلى غرفة نومه والوصول إليه في طاولة العشاء التي تخلو من أي قريب باستثناء الأبناء والبنات. وهكذا يصبح الأب، مهما كان محاطاً بالأذكياء، رهينة في نهاية اليوم لابنه أو صهره الذي وحده يستطيع رؤيته ببيجاما النوم أو في الصباح والمساء قبل أن يرى أي مخلوق آخر. وبالطبع، غني عن القول، أنّ الأنظمة الرقابية الصارمة والصحافة الحرة في الدول المتقدمة، تضع حداً لضعف الأب تجاه الأبناء والأصهار، سواء كان ترامب أو بايدن. كما يوجد توارث سياسي للأسر في بلدان كباكستان والهند، لكنه مختلف بكونه لا يورث المناصب بل الإرث الشخصي للمرء / الأب بحجمه المعتاد والمستحق في أحيانٍ كثيرة، ويتقاسمه أيضاً الأبناء والبنات وليس حصراً على الذكور كما في دولنا العربية.

جاءت الطامة الكبرى من النخب الجديدة التي صعدت بفضل ثورة 2011 المناهضة للتوريث السياسي بكافة أشكاله. ولم يقتصر جرم هؤلاء على تزيين المعادلة السياسية للرئيس وغيره والقبول بأبنائه أو التعامل معهم وتملقهم والدفاع عنهم والانخراط في سياقاتهم السياسية التوريثية، بل إنهم وجدوا مساحة آمنة للتعلم من الرئيس نفسه وقاموا بتوريث/تمكين أبنائهم وأقاربهم بأشكال مختلفة.

والأمر هنا يتعدى البعد الإنساني والشخصي، على الرغم من حقيقة أنّ الأسرة هي في نهاية المطاف المؤسسة الأولى التي لها التأثير الأكبر على الإنسان والتي تخسر تجاهها أي مؤسسة أخرى. فمسألة إفساح المجال كله أمام الأبناء والأصهار، وترك الحبل على غاربه لهم، ليست مجرد عاطفة أو ضعف إنساني فحسب، وليست كذلك اطمئناناً لهم أو توجساً دائماً من الآخرين وعدم ثقة بهم، بل هي طريقة موارِبة لجعل السلطة "أبدية" في يد من يمتلكها. إنها شخصنة بدائية للسلطة.

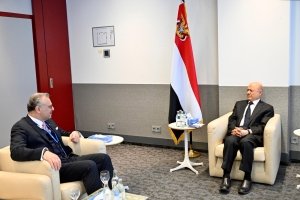

الأهم يمنياً اليوم ، هو سؤال الدرس الذي تعلّمه القادم الجديد من رؤسائه السابقين. كان الدكتور رشاد العليمي حاضراً بقوة في العقد الأخير من حكم صالح، وشغل أكثر من وزارة وأكثر من منصب كما عمل مستشاراً لهادي. يعرف العليمي جيداً كم ساهم الأبناء في المصير السيء لصالح وهادي. وهو يعرف كم أصبح الرجلان غبيّان وبلا بوصلة، حينما مكّنوا أبناءهم وانتصروا لهم على حساب الدولة ومؤسساتها وكوادرها. وأكثر من غيره أيضاً، عانى هو - في حقبة رؤسائه السابقين - من جموح وطموح ورعونة الأولاد. ولذلك، فهو معني اليوم قبل الغد، بوضع سياج واضح بين مكتبه وأبنائه وأخذ العبر من أبناء سابقيه الذين ساهموا بدفع آبائهم ومعهم أوطانهم إلى التهلكة.

إنّ أهمية هذا السؤال بالنسبة للعليمي تتضاعف لأن خطر الأبناء عليه أكبر، كونه يبدأ مرحلته وهو مثقل بأبنائه بالأساس. إذ، وعلى عكس سابقيه الذين لم يكن لأبنائهم وجود أو دور حينما صعدوا للسلطة، يشغل أبناء العليمي أدواراً تجارية وسياسية مهمة. فأحد نجليه برلماني عن حزب المؤتمر. حتى الآن لا توجد مؤشرات تفصح بوجهة أو بأخرى بشكل حاسم. على أية حال، الشهور القادمة كفيلة بالإفصاح عمّا إذا كان العليمي قد تعلم أي شيء أو أخذ العظة والعبرة من رؤسائه السابقين أم لا، خاصة أنه حتماً لا يمتلك هامش الوقت الذي امتلكه هؤلاء.